お中元の基礎知識

お世話になった人へ贈り物をする時期

お中元は元々道教の三元であり、この中で旧暦の7月15日が中元でした。

もちろん旧暦の1月15日の上元、旧暦の10月15日の下元もあり、中元は積みを購う日としてお祭りが行なわれ、やがてお盆に近いので盂蘭盆会の行事と一体化して、そして江戸時代になるとお盆にご先祖様にお供えするのと同時に、お世話になった人へ贈り物をするような習慣も生まれます。

送る時期は東日本では7月15日、西日本では8月15日です。

ただ現在は7月15日が全国で標準になってきており、西日本でも7月15日に贈る人もいます。

この時期に忘れてしまった場合は、暑中見舞いや残暑見舞いとして贈ります。

相手が喪中であったとしても、お中元は気にせず贈って構いません。

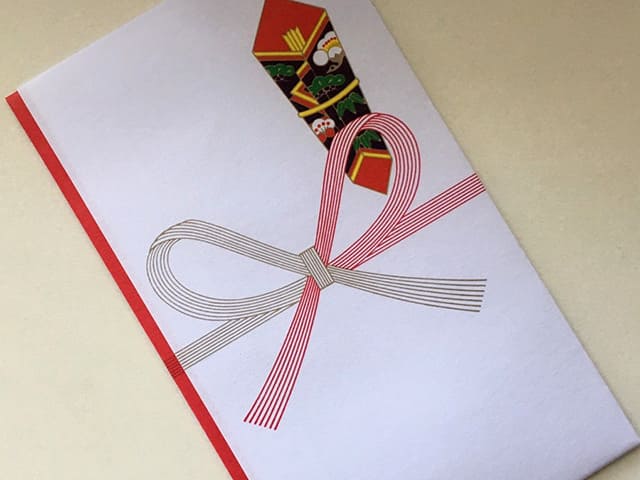

熨斗の書き方と贈り物

贈り物に包む熨斗紙は、紅白の5本または7本の花結びに熨斗がついたデザインのものを使用し、通称花結び祝いのものを使用します。

表書きと名入れは墨で楷書体で書くのが基本であり、献辞は御中元と名前はフルネームで書きます

そして本来はアポを取り先方宅に直接持参するのがマナーです。

しかし最近は忙しいこともあり、デパートなどから直送したり、宅急便を使用するのも一般的となっています。

身内などには電話で挨拶する程度で構いませんが、日頃お世話になっている人ならば、贈り物に挨拶状か、ハガキでの挨拶を送りましょう。

熨斗紙への名前の書き方は以下のようになります。

・個人名 : フルネームで書きます。

・連名 : 右側に目上の人を、左側に目下の人の名前を書きます。

・代表者名 : 連名では3名までであり、それ以上となると代表者名のみを書き、左下に他一同と書きます。

代表者以外の名前は、中包みに書きます。

・会社名 : 名前の右側に小さく書きます。

もちろん贈り物として贈る品物は何でも構いませんが、日頃から感謝の気持ちが反映されるようなものが良いです。

御中元の品としては、ビール・コーヒー・そうめん・洗剤・ハム・ソーセージなどが一般的です。

また何を贈って良いかまようような場合は、商品券を贈る方もいます。

もしもあなたが御中元をもらったとしたならば、お返しは必要ではありませんが、届いて受け取り出来るだけ早く、電話か手紙でお礼を述べるのがマナーです。

お礼の挨拶だけでは不足だと感じるならば、もらった御中元と同程度のお礼の品か、相手にもお中元として何か贈っても構いません。

そしてお中元をもらった時に、お礼を述べるのは、まず無事に品物が届いたという連絡と、相手にこちらの気持ちを伝えるという意味があります。

特に手紙でのお礼となると、目上の人には失礼のないように言葉を考えて手紙をかかないとなりません。